أول مرة أنتبه فيها إلى الدونية التي ينظر فيها المثقفون إلى موضوع السجال مع العامة, كانت عندما كنت أود أن أرد على تعليق نشر تحت مقال لي في موقع الاوان التابع لرابطة العقلانيين العرب, قال لي الصديق يومها : "لا ..ديبو عيب عليك تنزل لها المستوى"..حقا فاجأتني العبارة, بما تحمله من دونية واستخفاف بالتعليق والمعلق والجمهور, مما دفعني إلى سؤال صديقي : هل حقا تعتبر أن النقاش مع صاحب التعليق دونية لي, ألا تعتقد أن العكس هو الصحيح, أي أن الكاتب يجب أن يتفاعل مع قرائه, ويناقشهم في مايطرحون؟ وأن في الامر كرامة وعلو لا دونية! وبل إن التهرب من عدم الرد على قارئ هو الدونية والعجز ! ..هرب صديقي, وبقيت الأسئلة تؤرقني كالعادة.

كنتُ أسرِقُ مِنْ جَيْبِهِ خمسَ ليراتٍ أو عَشْراً؛ وكانَ الأمرُ يمرُّ عليهِ أحياناً، دونَ أَنْ ينتبِهَ؛ لأنِّي كنتُ أفعلُها غالباً على صوتِ شَخيرِهِ، وكنتُ أشعُرُ بِلذَّةٍ عارمةٍ، وأنا أُدخِّنُ على حسابِ هذا الأَرْعَنِ البخيلِ إلا على نَفْسِهِ؛ كنْتُ أنفُثُ الدُّخانَ بِنَشْوةٍ، وأنا أُحْرِقُ أعصابَهُ ونقودَهُ الَّتي كانَ يُخفِيها؛ وَيُقَتِّرُ بها علينا. كانَتْ جُيوبُ بِنْطَالِهِ تَضْحَكُ، وتشكرُني، لأَنِّي أخذْتُ بِثأرِها مِنْهُ؛ أمَّا مِحْفَظَتُهُ القديمةُ الْمُهترِئَةُ، فكانَتْ تتشَفَّى مِنْهُ، وَتُوسوِسُ لِي أَنْ آخذَ أكثرَ؛ لكنَّنِي عندما فعلتُها ذاتَ مَرَّةٍ، عادَ إِلى البيتِ هائِجاً مُرغِياً مُزْبِداً صارِخاً مُهَدِّداً؛ يريدُ أَنْ يعرفَ مَنْ لَطَشَ مِنهُ عَشْرَ لَيْراتٍ؛ وكنْتُ أنا أنزوِي في رُكْنٍ، أتظاهَرُ بِأَنْ لا عَلاقَةَ لِيَ بِالأمرِ، لكنَّهُ كانَ يعرِفُ بِحِسِّهِ البَهيميِّ أَنِّي أنا فقط مَنْ فَعَلَها

على طول الطريق الممتدة من دمشق إلى حمص لم يتوقف الركاب لثانية عن الصراخ إلى السائق بتخفيف سرعته الزائدة التي تجاوزت الـ 120 دون أن تجدي توسلاتهم لا أحد يعلم كيف هدأ هدير المحرك .. كل ما يعلمه الركاب أنهم نجوا من موت

رونالدو .. قف .. لا تستعجل الخطى .. خلعت عني عباءتي .. اقتلعت أضراسي .. رميت بكتبي في بيت الدرج .. اغتسلت بالثلج ورششت على جسدي بعض العطر و ماء الورد. تمهل يا أجيرو .. لا تُسجل الآن .. يلفعني حنين لأضمك إلى صدري .. و أهديك سنبلة من غسق تاريخي .. ومن شعري أقتلع مرجانة .. وأنسج لك من أهدابي أغنية و نجمة.

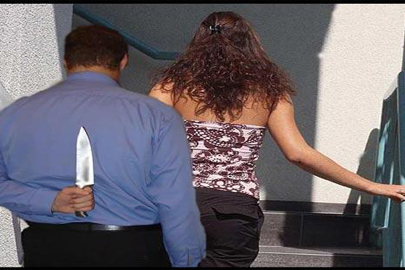

أيهما أسهلُ على الرجلِ ؟ وأدُ ابنتِه أم قتلُها ؟ نحنُ كلُّ من ابتلينا بنونِ النسوةِ التي كانتْ في يومِ من الأيامِ من صفاتِ القداسةِ . وأصبحتِ اليومَ لعنةَ تلاحقُ النساءَ من قِبلِ الرجلِ ومن قبلِ المرأةِ على السواءِ . سنبتعدُ عن كلماتِ الأنوثةِ والذكورةِ وهذهِ المفرداتِ التي لا تصلحُ لنا في هذا الزمنِ الرديءِ . لن نتحدثَ عن حريةِ المرأةِ الاقتصاديةِ ولا- لا سمح الله – عن الحريةِ الجنسيةِ. هل جُنِنّا حتى نطعنَ بشرفِ رجالِ الوطنِ كلّهم، ونسمحُ للنساءِ بالحريةِ الجنسيةِ ؟ طبعاً لا . هذهِ دعواتٌ قد تكونُ مثيرةً لشبهة المواطَنةِ الكريمةِ. فالمواطنُ هو إنسانٌ غيورٌ على شرفِه ولن يتحملَ ذلك أبداً . الحريةُ الاقتصاديةُ غير واردةٍ في مفاهيمِنا نحن النساء فمن

ماذا لو انطفأت شعلة الحياة الضئيلة في قنديلي؟ماذا لو أدار لي الصباح ظهره..و رفض المساء أن يرحل؟ماذا لو تسرب الظلام من مفاصل باب غرفتي و أخرج لي لسانه من تحت سريري؟

هكذا يستمرّ الصراع بين الحدود، بين البرقع (الأسود) والعري (الأبيض) وكلما ازداد الصراع ازداد قرب الحدّين من بعضيهما، فكل حدّ يرغب في ابتلاع الآخر، ويستمرّ هذا التقارب اللامُحِب مرتجّاً إلى أن يتصل الحدّان فيختفي الوسط ويذوب في اتصال الحدّين، واللافت أن صراع المتناقضين هنا لا يشبه صراع المتناقضين على طريقة "هيغل"، إذ أن صراع المتناقضات عند هيغل منتج لمركبّات جديدة، أما صراع المتناقضين هنا فعقيم، هو صراع يُميتُ الوسط (الواقع المتنوّع) من خلال اتصال بغيض يشبه أي شيء إلا اتصال عاشقين.

فتح السجّان البابَ الأسود. انفتح بابُ جهنم! هذا هو داخلُ "الدّاخلُ إلى هذا المكان مفقودٌ والخارج منه مولود". كأن يداً خفيّةُ دفعتني فانزلقت إليه. خطوةٌ واحدةٌ تكفي لأن تصبح من سكان العالم الآخر الذي لم تكن تعلم حتى بوجوده.الحقّ أني لم أكن أعرف، إبان توقيفي

أدركت مبكرا جدا عند أول حاوية أفرغت محتوياتها أنني سأمضي العمر كله دون أن أعثر على وردة في حاوية زبالة ،فالورود مكانها في صالات العرض والأفراح وبين دفاتر العشاق ..لكن الأكيد أنني سأجد مكونات طبخة بكاملها دون أن أتذوق لقمة واحدة ..سأجد قشور البصل والبطاطا وبقايا عظام الفروج المسلوق ..لكن الطبخة على مائدة أخرى بانتظار من يأكلها ..

في بيتِنَا المسكونِ بالأشباح هناك في " شارعِ أَنطاكِيَهْ "؛ كُنَّا نسكنُ بيتاً بلا جُدرانٍ، ونفترشُ أرضاً بلا قَعْرٍ؛ كُنَّا أربعَ بناتٍ، وصبياً وأُمَّهُمْ والجزَّارَ.!وكانَ شُبَّانُ الحارةِ يُحَدِّقُونِ بنا كفريسةٍ، كأنَّنَا كائناتٌ هبطَتْ إلى الأرضَ مِنْ كوكبٍ آخرَ ...!في بيتِنا هناكَ، في " شارعِ أَنطاكيهْ "، لا دخلَ لـِ " الإِسكندرِ "، أو جَدِّهِ " سلوقُسَ " بِنا؛ عدا ما تركُوه في جُعبةِ الأيام، والتَّاريخِ تحتَ الأنقاضِ، والطبقاتِ السُّفلَى مِنْ مدينتِنا العريقةِ، لنأخذ معها صوراً تذكارية.!.