أينَ الذلّ في مدينةٍ غير موجودة أصلاً , أجل , لطالما ظننتُ أن المدينة غير موجودة , مجردُ شبحٍ , حينَ عودتي من حلب إلى عامودا كنتُ أعتقدُ كلما اقترب الباص الى المدينة أنه لن يتوقف بل سيتابعُ السير نحو ماردين التركيَّة وأن العَراءَ الذي يحوي عامودا سوف لن نتأمَّلهُ نحن الركَّاب إلَّا حُطَاماً ورماداً بشريَّاً لكن صوتُ المعاون الغبي وهو يقولُ ( الحمد لله على السلامة ركاب عامودا ) كانَ يعيدنا إلى الواقع كَصَفعَةٍ قويَّةٍ مباغتة من رَجُلِ أمن .

يا . ارم دفاترَك التي تحملينها . باتت عتيقةً . ادخلي من وسطِ البوابةِ . مراقصُ الدهرِ الجديدةِ في انتظاركِ . ستعلّمُك الرقصَ . الرحمة بالنفس . ألوانُها مثل ألوان الشفق . أنفاسُها من قلب الرياح ، لكنها بطعم السكّرِ والتفّاح . دخلتُ للتوِّ من أول باب . لابدّ أن تفتحَ كلّها بالتدريج . سأرقصُ هنا في مدخل الباب الأول . كي تبدأ الحياة ، وتزهرُ الأشجار . الوقتُ لن يطولَ . لن يطولَ . الحبُّ ، والزهرُ موجودٌ في كلّ الفصول .

دخلتُ من بواباتِ زمني الجديدة أجري . أفرجتُ عن تلك الطفلةِ في صدري . قلتُ للزمن : هل تسابق ؟

سقطَتِ المَسابِحُ الَّتي كانَتْ تمتدُّ مِنْ جِوارِ "نادِي الضُّباطِ": "مَسْبَحُ جورج"، و"العُمَّالِ" و"مَسْبَحُ اِنْدْرَاوُسْ"، و"مَسْبَحُ فارسَ"، وبعدَهَا "الكاسْخَانُمْ، والمَسَاطِرُ والفَرْشاتُ."، اِندثرَتْ كُلُّها، قُبِرَتْ على مَرْأَى وَمَسْمَعِ أَهْلِ اللاذقيَّةِ، ومُحِبِّي البَحْرِ مِنْ جميعِ أرجاءِ البِلادِ.!.

هذه هِيَ السَّنَةُ السَّابعةُ الَّتي لَمْ يَذُقْ فيها جِسْمِي طَعْمَ البَحْرِ. لَمْ أَعُدْ أَرْغَبُ في الذَّهابِ إِليهِ، ويُحْزِنُنِي أَنْ أَلْتَقِيَهُ، لأَنَّنِي أعلمُ يقيناً أَنَّني تَواطَأْتُ، وسَكَتُّ، وكُنْتُ شاهِداً على وَأْدِهِ، مِثْلَ جميعِ النَّاسِ الَّذينَ شَهِدُوا قَتْلَهُ، وإِعْدامَهُ.!.

أثناء دراستنا العمارة بهندسة عين شمس، كنا نستعير المَراجعَ من مكتبة المركز الثقافي البريطاني بالقنصلية المطلّة على نيل العجوزة. أمتع لحظات أعمارنا النحيلة، قضيناها هناك، نقرأ ونكتب أبحاثنا، ونحن لا نعرف من أين نبدأ، ولا أين ننتهي، وحولنا كل تلك الكنوز الفكرية من فلسفة وعلوم وعمارة وفنون وآداب، ما يجعل المرءَ يتحسّر أنْ لن يعيش ألف عامٍ، لكي يُنهيها! وقبل عام، أطفأت المكتبةُ شمعتَها الأخيرة، وأغلقت أبوابها، بعد خمسة وسبعين عامًا من الإشراق. لماذا؟ لأن أحدًا، تقريبًا، لم يعد يرتاد المكتبة! نذكرُ دمعةً خاتلت عيني "كاثي كوستين"، آخر أمناء المكتبة، وهي تودّع حبيبتها المكتبة، بصوت يتهدج قائلةً: Farewell Sweet Heart!....

عدتَ تسترقُ السمعَ إلي من خلفِ الباب . وتضحكُ! على ماذا ؟ على تكراري للكلماتِ . أم على استفزازكَ لي وتركي أتكلمُ مع نفسي كالمجانين . لحظةٌ لو سمحتَ . سأعلِّمُكَ آدابَ الحديثِ . أن تسمعَ لي بعقلِكَ وقلبكَ وأن تتعاطفَ معي . تقولُ : لا أستطيعُ! وتفخرُ بأن تكونَ حالةً مستعصيةً في تعلُّم فنِّ الحديثِ والاستماع !

إذن سأكونُ مضطرةً لأعلّمَكَ آدابَ الحديثِ . بصمتٍ . بصمتٍ . سأبحثُ عن كلّ الأشياءِ التي تملكُها . يا للهول! ليس لكَ في غرفةِ نومِنا سوى وسادة . إنّني مترددةٌ هل أبقيها على سريرنا أم أقذفُ بها جهةَ المطبخِ. يعزُّ علي ذلكَ . سأتسامحُ معكَ .

مة نوع آخر من الأدب تتأتى مصداقيته من إخلاص أصحابه فقط ، لكنه يظل مفوتا ، عاجزا بسبب القصور المعرفي لحامليه الذين اكتفوا بالإقناع وظيفة لأدبهم، وبفشات الخلق وسيلة لتبريره وتبرير وجودهم أيضا، هذا الأدب لا يمكن اتهامه سوى بأنه غبر قادر على الحفر عميقا في وجدان مجتمعه ولن يمثّل، في أحسن الحالات، سوى ( عَجّةَ ) صغيرة سريعة الزوال ، قليلة التأثير.. إنه باختصار أدب غير طموح .

في مقابل هذا وذاك تبرز دائما أشكال من الكتابة التلفيقية دوافعها غير أدبية، تحركها ردود الفعل أحيانا، وربما الواجبات، لكن مصادرها حراكيتها غالبا ما يكون التكسب والارتزاق، وقد تتداخل أكثر من حالة في تصنيع هذا النوع وتعليبه وتغليفه لطرحه في الأسواق ، وهذا الأدب بالذات هو ما يعنيني هنا، وقد سميته ، إذا جاز لي، بالأدب التجاري .

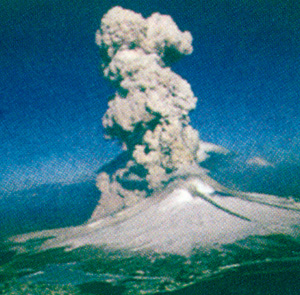

قد اُستغلت الأرض ومناخها خلال القرنين المنصرمين أبشع استغلال ,لقد نُهبت ثرواتها الباطنية و تلوث الهواء والماء والتراب ,فأغنياء كل مرحلة حولوا تلك الكنوز إلى دولارات تكدست في أرصدتهم البنكية ,التي تلعب دورا ً في تأجيج الحروب والصراعات أو إعلان الحرب الباردة أو المعتدلة ,طبعا ً حسب الرغبة وما تقتضيه المصلحة .

أظن بأن ما حدث و يحدث في العالم الآن ليس فقط ركوداً اقتصاديا ً بل هو انحسارًٌ للأمل على الصعيد الإنساني , الحضارات القديمة قدّست الإنسان و نشاطاته الزراعية والمعيشية ,أما العصر الحالي فقد قهره وجرده من صوفيته الوجودية , أنت قوي بقدر ما تملك , وليس بقدر ما تعرف .

الَ المتنبي : إذا ما تأملت الزمان وصرفه / تيقنت أن الموت نوعُ من القتل

وعليه : قتل الشاعر الصحفي أحمد علي درويش لمّا غربته وشايةً , إحدى الكؤوس ، وما حفظت سره ، هو الأمين على الأسرار : (( كأس الخمر قالت لي / أنا من وشى بكَ / للحبيبة والأهل والأصدقاء / فانفضوا جميعا من حولك )) .. وما بقي له إلا الاغتراب القسري ، بعدما انفض السّامر ، وودّع الكرى أهداب عينيه ، عزّ عليه النوم ، وأجهز الموت على البقية ِ الباقية ليكتمل المعنى لـ (( جميعا )) .. واكتمل المعنى ، مات أحمد اغترابا ، مات قهرا .. أخيرا حسم الموت معركته مع الحياة ، أخيرا انهزم (( الجنرال )) وكان أحمد قلقا لانتصاراته في المعركة الأزلية ، لأنه مع انتصاراته

لا غبار على أن النكاح هنا يأتي بمعنى الجِماع و الزواج بمعنى الجمع، أي يمنح للأزواج عقداً شرعياً يسمح لهما من خلاله قضاء النكاح، وبمعنى أعم أن العلاقة الزوجية تؤسس على النكاح و الفعل الجنسي و يتصدر كافة رغبات الزوجين و حاجتهما النفسية و الروحية و المعنوية للإرتباط بل تندرج تحت النكاح و تليه .. إن معرفة أهمية العلاقة الجنسية في الزواج من قبل المحكمة الشرعية تحسب لها و لكن النكاح أو الجنس أو أياً ما أردتم تسميته يندرج تحت مؤسسة الزواج و العكس ليس بصحيح.

المحكمة الشرعية .. عذراً و لطفاً .. العبارة الأكثر شيوعاً في عصرنا هذا ولها دلالة واحدة هي وثيقة زواج و ليس عقد نكاح !

بقي القول أن ما أثير حول د.حسين جمعة واتهامه بتزوير النتائج هو أمر مبالغ ومشكوك فيه، بل ويحتاج إلى نقاش هادئ لتبين حقيقة ما جرى، ومن موقعي كشاهد على بعض تفاصيل الانتخاب أجد نفسي مضطراً للدفاع عن الرجل لأني مقتنع بأن (الخطأ) الذي حصل، حتى وإن كان مقصوداً، قد تم دون علم أو توجيه الجمعة للأسباب التالية:

- إن ورقة الانتخاب كانت تعرض على الحضور قبل قرائتها من خلال شاشة كبيرة مربوطة براشق وهذا يلغي أي شك بقراءة غير الأسماء الموجودة في ورقة الانتخاب.

- إن د.حسين جمعة، وهو الشخص الذي كان يفرز الأصوات الانتخابية من على المنصة وعبر مكبر صوت، وبفرض أن فكرة التزوير قد راودته، إلا أنه، وبرأينا، كان يدرك جيداً أن جميع المترشحين جالسون في القاعة يسجلون الأصوات التي حصلوا عليها